Ведический период (1500–500 годы до н.э.) стал ключевым этапом в истории индуизма, заложив основы духовных традиций, которые продолжают влиять на современную культуру Индии. Среди множества богов ведического пантеона — Индры, Варуны, Сомы, Рудры — особое место занимал Агни, бог огня. Он был не просто божеством, а связующим звеном между людьми и небесами, символом созидания, разрушения и космического порядка. Агни играл центральную роль в рождении, жизни и смерти ведических индуистов, особенно брахманов. Хотя сегодня поклонение Агни отошло на второй план, его значение в формировании философских основ индуизма остается неоспоримым.

Агни в создании мира и рождении человека

Огонь Агни (санскр. अग्नि, agni) в ведической традиции — не просто физическое явление, а первичная космическая сила, воплощающая преобразование, рождение и жертвоприношение. В ранних Упанишадах Пуруша — космический человек — извлекает огонь из своего тела в акте, напоминающем воспроизводство: энергия творения проявляется через трение, как при зажигании ритуального пламени. Из Агни рождается жизнь, а следом — влажная сущность, символизируемая Сомой — напитком вдохновения, жизненного сока и бессмертия. Этот миф подчеркивает двойственную природу творения: жар Агни и влага Сомы соединяются, чтобы породить мир.

Эта идея воплощена уже в структуре священных текстов: первый гимн Ригведы (1.1) обращён к Агни, что подчёркивает его первостепенное значение как посредника между людьми и богами. Ведические мудрецы стремились к тому, чтобы огонь был близок и благосклонен, словно отец к своему сыну, раскрывая личностный и заботливый аспект Агни. Он выступал не только как физическая сила воспроизводства, но и как духовный отец и наставник. Эта двойственность — созидание и защита — делает Агни ключевой фигурой как в зарождении космоса, так и в ритуальной и человеческой жизни.

В ведической традиции огонь символизировал тепло, необходимое для зачатия, и связь с божественным. Без Агни невозможно было ни рождение, ни общение с небесами. Его присутствие в мифе о создании мира и в гимнах Ригведы подчеркивает его роль как первоисточника жизни и духовной связи.

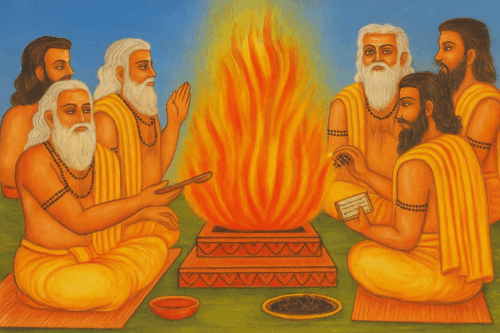

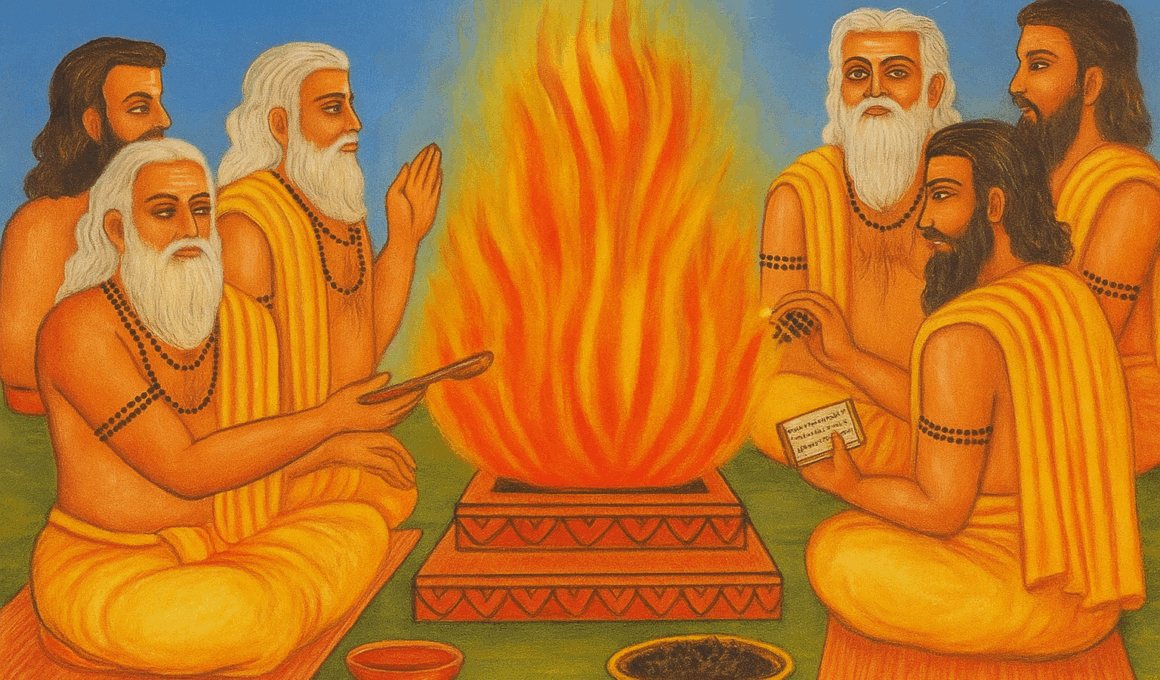

Огонь в повседневной жизни брахманов

Агни был не только символом, но и практическим инструментом в жизни ведических индуистов, особенно брахманов. Ежедневные ритуалы, такие как агни-хотра, требовали поддержания вечного огня. Брахманы приносили в огонь жертвы, такие как топленое масло (гхи), чтобы сохранить свой социальный и духовный статус. Если пламя угасало, брахман терял свой престиж, становясь в глазах общества ниже по статусу. Эти ритуалы были не просто традицией — они обеспечивали связь с богами.

Кроме агни-хотра существовали камья-ритуалы, направленные на достижение конкретных целей, например, получение благословений или материальных благ. В обоих случаях Агни был незаменим: дым от огня поднимался к небесам, перенося молитвы и жертвы богам.

Агни также связывали с речью. Совершенная речь через мантры была ключом к успешным ритуалам, а Агни считался физическим воплощением этой речи. Более того, жреческая сила среди богов проявлялась только в форме огня, что подчеркивает его уникальность как общего элемента для людей и богов. Таким образом, Агни был не просто ритуальным инструментом, но и духовной сущностью, пронизывающей повседневную жизнь ведических индуистов.

Агни в ритуалах смерти

Смерть в ведической традиции также не обходилась без Агни. Кремация играла центральную роль в ритуале смерти, служа средством освобождения атмана (души) от физического тела. В Ригведе (10.16) Агни описывается как тот, кто «сжигает тело до костей, не трогая бессмертного», и кто провожает душу к Яме, владыке загробного мира. Этот гимн подчёркивает роль огня не только как очищающей силы, но и как духовного проводника.

Позднее, в «Чхандогья-упанишаде» (5.10.3–4) говорится, что души, предназначенные для перерождения, поднимаются к луне в виде дыма, проходя по так называемому «пути отцов». Там они ожидают нового рождения, а затем снова нисходят на землю. Таким образом, огонь становился необходимым элементом ритуального перехода, без которого душа не могла завершить свой путь в иной мир или начать новый цикл. Агни выступал не просто как часть обряда, но как духовная сущность, управляющая самой границей между жизнью и смертью.

На протяжении жизни брахман поддерживал свой агни-хотра, а в момент смерти он, можно сказать, сливался с этим огнем, чтобы встретиться с богами. Некоторые брахманы, достигнув старости, отказывались от ритуального огня, позволяя ему угаснуть. Однако они продолжали поддерживать «внутренний огонь» через дыхательные практики, медитацию и йогу (тапас). Считалось, что тапас сжигает карму, позволяя достичь мокши — освобождения от цикла перерождений (самсары). Даже после упадка ведического периода ритуалы кремации остались важной частью индуистской традиции, подчеркивая непреходящую роль Агни в жизни и смерти.

Наследие Агни в современном индуизме

Сегодня Агни редко встречается в храмах как объект поклонения. Его изображения можно найти на юго-восточных углах храмов, где он символически охраняет молящихся, пока те обращаются к новым богам. Однако идеи, которые воплощал Агни — очищение, созидание, космический порядок и связь с божественным — продолжают жить в философских основах индуизма. Огонь остается символом трансформации, будь то в ритуалах кремации или в духовных практиках, направленных на освобождение.

Ведический Агни заложил основы для понимания роли ритуалов и духовной связи в индуизме. Его функции как посредника между человеком и богами, как силы, создающей и разрушающей, нашли отражение в современных концепциях кармы, мокши и рта. Даже если огонь больше не горит в каждом доме брахмана, его тепло продолжает согревать духовные традиции Индии, напоминая о том, как тесно человек связан с космосом.